(El texto NO es de mi propiedad)

El lipopolisacárido (LPS) o endotoxina es el mayor componente de la membrana externa de las bacterias Gram negativas, desempeñan una importante función en la activación del sistema inmune al constituir el antígeno superficial más importante de este tipo de bacterias. El LPS está compuesto por una región lípidica y una glicosídica con funciones separadas y/o sinérgicas lo que hace de esta molécula uno de los factores de virulencia más complejos de comprender.

La aparición de una molécula capaz de inducir fiebre y enfermedad como consecuencia de una pobre higiene llamó la atención en el siglo XVIII, nombrada en ese entonces como material pirógeno o toxina, cobraría gran importancia en 1872 cuando un bacteriólogo alemán atribuiría la gran mayoría de las muertes en las guerras no a los ataques de tropas contrarias sino a una partícula proveniente de microorganismos a la que llamó Microsporon septicum. En 1874 el patólogo danés Panum, quien extraía sustancias de materia orgánica en descomposición, reportó una sustancia resistente al calor, no volátil, soluble en agua y capaz de inducir fiebre; años más tarde Robert Koch con el desarrollo de las primeras técnicas de cultivo bacteriano, demostró que las bacterias que crecían en éstos, eran capaces de generar sepsis en animales a los que se les inoculaba dichas bacterias; en 1892 Richard Pfeiffer trabajando en el laboratorio de Koch, identificó una molécula resistente al calor proveniente de lisados de Vibrio cholerae causante deshock tóxico en animales, este hecho llamó su atención pues la aparición del shock no se relacionaba con la presencia de bacterias vivas, desde entonces los productos tóxicos secretadas por bacterias vivas se conocieron como toxinas y sus materiales tóxicos constitutivos como endotoxina, (Rietschel & Cavaillon, 2002). Entre 1930 y 1940, gracias al avance en técnicas bacteriológicas, fue posible discernir las primeras características químicas de la molécula, lográndose identificar una porción lipídica y una glicosídica, motivo por el cual recibe el nombre de Lipopolisacárido (LPS). Años más tarde se establecería que el LPS hace parte de la segunda membrana de las bacterias Gram negativas y que no se encuentra en Gram positivas (Rietschel et ál., 1999).

(Rev. Med. Vet. no.19 Bogotá Jan./June 2010 Lipopolysaccharide Stefany Romero Hurtado / Carlos Arturo Iregui )

Estructura química

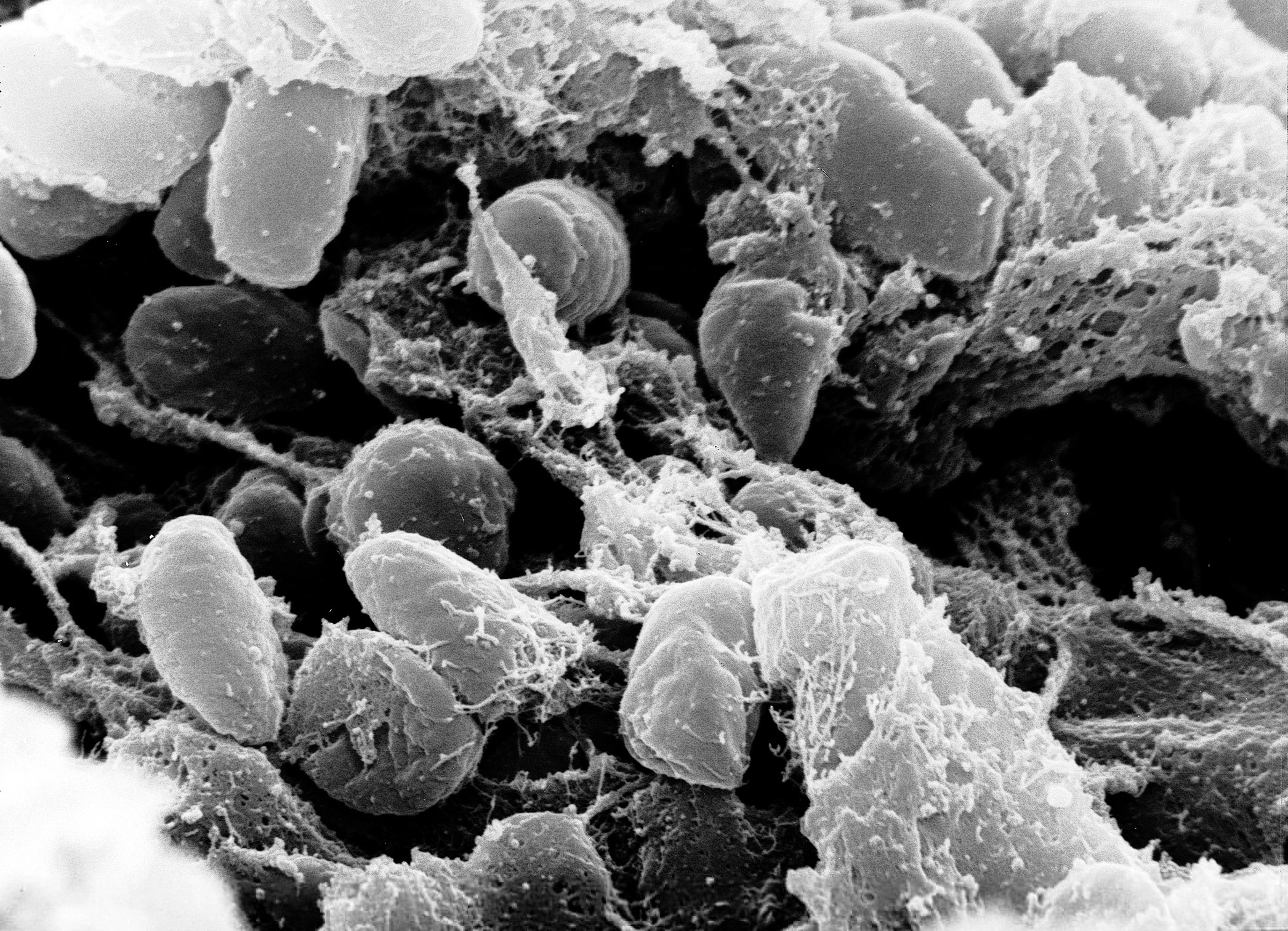

El LPS es considerado el antígeno de superficie más importante de las bacterias Gram negativas, se estima que una bacteria posee unas 3,5 * 106 moléculas de LPS que ocupan un área de 4,9 µm2, si la superficie aproximada de una bacteria oscila entre 6-9 µm2 el LPS correspondería a las ¾ partes de la superficie bacteriana, siendo así el mayor componente de la membrana externa en este tipo de microorganismos (Mayeux, 1997; Raetz & Whitfield, 2002).

La molécula se compone de dos regiones un glucolípido llamado lípido A y un heteropolisacárido conocido como núcleo o core unidos entre sí por el azúcar (KDO). El lípido A es la fracción activa y está anclado a la bacteria.

El core se subdivide en core externo y en core interno. En algunos microorganismos el LPS presenta una región sacárida adicional conocida como antígeno O el cual es un polímero de unidades repetidas altamente variable entre especias bacterianas (Mandrell & Apicella, 1993). Dada esta variabilidad se designa a un LPS como lipopolisacárido (LPS) cuando presenta las fracciones lipídicas, core y antígeno O, y como lipooligosacárido (LOS) cuando presenta únicamente las fracciones lipídicas y core, al LPS además se le conoce con el nombre de LPS liso porque al sembrar en agar gel bacterias con este tipo de LPS sus colonias crecen con bordes lisos y al LOS con el nombre de LPS rugoso porque sus colonias crecen con bordes irregulares de apariencia rugosa (Mandrell & Apicella, 1993; Rietschel et ál, 1994.

Propiedades biológicas

Potente acción endotóxica

Principales responsable del shock inducido por bacterias Gram negativas

Mantenimiento y organización de la membrana externa

Mimetismo molecular, inhibición de anticuerpos, variaciones antigénicas.

Activador del sistema inmune y mediación en la adherencia a las células y tejidos.

Acción endotóxica

El LPS liberado entra en contacto con varias proteínas del hospedador, destaca la proteína de unión al LPS (LBP) y los receptores CD14, TLR4 y MD-2 (Brandtzaeg, 1996; Rietschel et ál., 1996; Backhed et ál., 2003; Lu et ál., 2008). La proteína LBP es la encargada de capturar al LPS y formar el complejo LPS-LBP facilitando, de esta manera, la asociación del LPS con el receptor CD14, el CD14 es un glicoproteina que se encuentra en forma soluble o anclada a la superficie celular de monocitos, macrófagos, polimorfonucleares y células endoteliales que no posee dominio intracitoplasmático y que tiene como función principal transferir el LPS al complejo encargado de su reconocimiento (TLR4/MD-2) (Heumann et ál., 1998; Malhotra et ál.,1998). La MD-2 es una proteína soluble que se asocia con el receptor TLR4 (receptor toll o receptor de proteína transmembrana) para llevar a cabo la transducción del LPS (Haziot,et ál., 1988; O'Neill L, 2000; Akira, 2000; Backhed et ál., 2003).

Debido a la utilización de las proteínas con dominios TIR y sus productos finales (citoquinas proinflamatorias o interferones tipo I), la señal de transducción del LPS a través del TLR4 ha sido dividida en dos rutas, la vía dependiente de la proteína MyD88 y la vía dependiente de la proteína TRIF, cada una genera reacciones diferentes, en condiciones normales (ausencia del LPS) este factor se encuentra en forma inactiva en el citoplasma unido al inhibidor del factor KB (INF-kB), pero tras la señal enviada por las proteínas MyD88 o TRIF se activan quinasas del INF-kB que lo separan del NF-kB y lo activan, una vez activo se transloca al núcleo donde se une a la región promotora de los genes de respuesta inflamatoria generando como respuesta final la trascripción de interferones tipo I si fue activado por la vía del TRIF y de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL6 y TNF ∞) si ocurrió por la vía de la proteína MyD88 (Cannon et ál., 1990; Pinsky et ál., 1993; Pedreira et ál., 2006; Lu et ál., 2008)

La estimulación del receptor TLR4, la producción de interferones tipo 1 y de citoquinas proinflamatorias inducen varios tipos de respuestas en el organismo tales como, aumento en la permeabilidad vascular, aumento en la expresión de moléculas de adhesión en leucocitos y células endoteliales (Cohen, 2002), estimulación de la producción de nuevas citocinas y quimiocinas, extravasación de neutrófilos para que migren a través del endotelio a los epitelios, activación del factor XII de la coagulación, la fibrinólisis y la vía clásica del complemento. Por ende deben existir vías de inhibición de la señal de transducción del LPS que tiene como fin proteger al hospedador del daño inducido por el LPS (Kobayashi et ál., 2002).

El bloqueo de la señal emitida por el TLR4 puede ocurrir a través de proteínas de superficie celular o por proteínas a nivel citoplasmático; a nivel citoplasmático se encuentran las proteínas TIRAF1 - TIRAF4 (factor 1/4 asociado al receptor de TNF) e IRAK-M (Kinasa 4 asociada al receptor de IL-1) que inhiben al NF-kB y a la proteína MyD88 respectivamente; las proteínas RP105 (radioprotector 105), ST2L (análogo del receptor de IL-1) y la SIGIRR (molécula relacionada con la inmunoglobulina 1) se expresan en la superficie de las células e inhiben directamente al receptor TLR4, a la proteína MyD88 y al TIRAP respectivamente (Liew et ál., 2005). Cuando los mecanismos inhibitorios se agotan y prevalecen las respuestas inducidas por el LPS, los eventos mencionados pueden terminar en shock-endotóxico, fallo multiorgánica y muerte del hospedador.